_AK_Niederoesterreich_Archiv_Kopie.jpeg)

Der Internationale Frauentag geht auf eine Initiative der Sozialistin und Feministin Clara Zetkin zurück. 1910 schlug sie als Sekretärin der Sozialistischen Fraueninternationale in Kopenhagen einen Aktionstag vor, um Frauenrechte einzufordern.

Inspiriert wurde sie durch den National Women’s Day in New York, der im Jahr zuvor stattgefunden hatte. Dieser wurde bis 1913 jährlich am letzten Sonntag im Februar begangen, um das Frauenwahlrecht einzufordern.

Der Internationale Frauentag geht auf eine Initiative der Sozialistin und Feministin Clara Zetkin zurück. 1910 schlug sie als Sekretärin der Sozialistischen Fraueninternationale in Kopenhagen einen Aktionstag vor, um Frauenrechte einzufordern. Inspiriert wurde sie durch den National Women’s Day in New York, der im Jahr zuvor stattgefunden hatte. Dieser wurde bis 1913 jährlich am letzten Sonntag im Februar begangen, um das Frauenwahlrecht einzufordern.

Das Datum des 8. März hat seinen Ursprung im Jahr 1921, als es erstmals auf der II. Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau festgelegt wurde. Es erinnert an den 8. März 1917, als Textilarbeiterinnen in St. Petersburg gegen Hunger und schlechte Arbeitsbedingungen protestierten – ein Ereignis, das zur Februarrevolution in Russland führte.

Neben diesem historischen Bezug gibt es weitere Erzählungen über die Entstehung des Frauentags: Oft wird ein Streik von New Yorker Textilarbeiterinnen am 8. März 1857 als Ursprung genannt, der durch die gewaltsame Niederschlagung der Streikenden durch die Polizei traurige Berühmtheit erlangte. Eine andere tragische Version verweist auf den 8. März 1908, als Fabrikarbeiterinnen in New York während eines Streiks von ihrem Arbeitgeber im Gebäude eingeschlossen wurden. Ein Feuer brach aus, bei dem 129 Arbeiterinnen ums Leben kamen.

Erst durch einen Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) im Jahr 1977 wird der Internationale Frauentag weltweit jährlich am 8. März begangen.

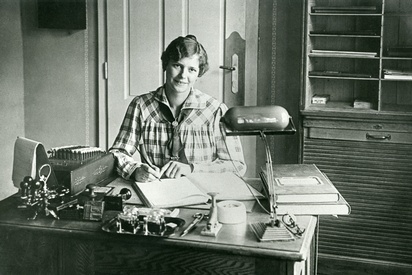

In Österreich wird der Internationale Frauentag seit 1911 gefeiert. Schon damals setzten sich Frauen für bessere Lebensbedingungen ein und forderten unter anderem das Frauenwahlrecht, den Schutz von Müttern und Kindern sowie die politische Gleichstellung. Ein zentrales Anliegen war auch die Aufhebung des Verbots für Frauen in politischen Vereinen.

Während der Herrschaft des Austrofaschismus (1934–1938) und des Nationalsozialismus (1938–1945) wurde der Frauentag in die Illegalität gedrängt und nur von mutigen Widerstandskämpferinnen im Untergrund begangen. Die nationalsozialistische Ideologie reduzierte Frauen auf die Rolle von Mutter und Hausfrau. Der Muttertag wurde als Gegenstück zum Frauentag massiv propagiert und das „Ehrenkreuz der Deutschen Mutter“ sollte die Frauen dazu anspornen, möglichst viele „arische“ Kinder zu gebären.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte der Frauentag in Österreich eine Renaissance: Bereits 1946 fanden im März wieder Kundgebungen statt, die in den folgenden Jahren zunehmend institutionalisiert wurden. Frauen forderten weiterhin ihre rechtliche Gleichstellung und setzten sich für soziale und politische Rechte ein.

In den 1970er Jahren wandelte sich der Charakter des Frauentages durch den wirtschaftlichen Aufschwung und erfuhr zunehmende Kommerzialisierung. Die offizielle Anerkennung durch die Vereinten Nationen 1977 machte den Internationalen Frauentag aus einer ursprünglich sozialistischen und kommunistischen Bewegung zu einem internationalen Symbol für Frauenrechte.

In den 1980er Jahren traten erstmals lesbische Frauen am Frauentag öffentlich gegen die Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auf. Bis dahin dominierten Forderungen, die sich vor allem auf die Lebensrealitäten heterosexueller Frauen bezogen.

Heute wird der 8. März weltweit begangen und steht für internationale Frauensolidarität über politische und ideologische Grenzen hinweg. In den vergangenen Jahren wurde der Frauentag zunehmend auch zur Plattform für die LGBTQI+-Community, die ihn nutzt, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Gleichzeitig spiegelt der Tag die aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten wider und bleibt ein bedeutendes Symbol für Gleichberechtigung.

Eine Vielzahl an Forderungen, die Frauen am Internationalen Frauentag auf die Straße trugen, wurden bereits umgesetzt:

Zwar wurde die rechtliche Gleichstellung der Frauen in vielen Bereichen erlangt, doch in der Realität bestehen weiterhin erhebliche Benachteiligungen. Im Berufsleben stoßen Frauen noch immer auf Hürden, sei es durch strukturelle Diskriminierung, gläserne Decken oder ungleiche Karrierechancen.

Ein zentraler Faktor ist die ungleiche Verteilung von unbezahlter Arbeit: Frauen übernehmen nach wie vor einen Großteil der Hausarbeit, Kinderbetreuung, Sorge- und Pflegearbeit, oft zusätzlich zu ihrer Erwerbstätigkeit. Viele arbeiten in Teilzeit, sind „Zuverdienerinnen“ und damit finanziell von ihren Partnern abhängig. Diese Abhängigkeit schränkt ihre Selbstbestimmung ein – insbesondere, wenn es um die Entscheidung geht, eine unglückliche oder gar gewalttätige Beziehung zu verlassen. Fragen wie „Kann ich mir mit meinem Teilzeit-Einkommen eine eigene Wohnung leisten?“ oder „Kann ich alleine für mein Kind sorgen?“ werden zu existenziellen Hürden.

Die langfristigen Folgen dieser Ungleichheiten zeigen sich im Alter: Da Frauen oft weniger verdienen, geringere Pensionsansprüche aufbauen und Erwerbsauszeiten für Familienarbeit nehmen, sind sie überdurchschnittlich häufig von Altersarmut betroffen.

Darüber hinaus sind viele der hart erkämpften frauenpolitischen Errungenschaften nach wie vor umstritten und müssen weiterhin verteidigt werden. Dies gilt besonders für das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Noch heute sind Schwangerschaftsabbrüche im Strafgesetzbuch (StGB) geregelt – ein Umstand, der zeigt, dass selbst grundlegende Rechte von Frauen weiterhin unter politischer und gesellschaftlicher Debatte stehen.

_AK_Niederoesterreich_Archiv_Kopie.jpeg)